|

Karlheinz

Brandenburg gehört zur Spitze der internationalen Elektrotechnik. Von der

International Electrotechnical Commission, einer Normierungskomission, wird er

zu den 120 wichtigsten Vordenkern der Elektrotechnik aller Zeiten gezählt.

Auf der Liste stehen neben Brandenburg auch Benjamin

Franklin, Karl Friedrich Gauß, Otto von Guericke, Heinrich Hertz, Wilhelm

Conrad Röntgen, Albert Einstein, Konrad Zuse und der Entwickler des World Wide Web, Tim

Berners-Lee.

Während der 80er-Jahre war Brandenburg in Erlangen federführend an der

Entwicklung eines Verfahrens zur Kompression von Audiodateien beteiligt, das

heute als mp3-Format bekannt ist. Von einem Musikstück oder sonstigen

Audiosignalen werden dabei nur die Daten gespeichert, die Menschen tatsächlich hören

können. So benötigen die entstehenden mp3-Dateien wenig Speicherplatz. Die

Dateien können

– beispielsweise über das Internet

– schnell verbreitet werden. Mit dem

World Wide Web explodierte die Nutzung des Formates, zunächst vor allem über

illegale Tauschbörsen für Musik.

Brandenburg leitet heute das Fraunhofer-Institut für Digitale

Medientechnologie in

Ilmenau.

Neue Gegenwart hat mit ihm über Kopierschutz, den ersten

mp3-Player und über verschlafene Musikmanager gesprochen. Und natürlich über die

Revolution, die er ausgelöst hat.

Herr Professor Brandenburg, wie haben sie bei der Arbeit am mp3-Standard den

Einfluss eingeschätzt, den ihre Entwicklung haben würde?

Karlheinz Brandenburg: Voranstellen möchte ich, dass ich in diesem

Zusammenhang immer lieber von „wir“ rede. Ich war zwar ganz wesentlich an

der Entwicklung des Standards mp3 beteiligt, aber wir waren ein Team in

Erlangen – und beteiligt waren zudem Leute aus der ganzen Welt.

Die erste Voridee zu dem, was heute unter dem Stichwort mp3 bekannt ist, war

die meines Doktorvaters Dieter Seitzer. Anfang der 80er-Jahre hatte er die

Idee, dass man ISDN dafür nutzen könnte, über Telefonleitungen Musik zu

übertragen. Deswegen suchte er damals einen Doktoranden, der sich diese

Sache näher ansehen sollte. Das war der Beginn meiner Beschäftigung mit dem

Thema Audiocodierung.

In den späten 80er-Jahren hat das ganze Thema dann

richtig Fahrt aufgenommen. Zum einen geschah dies durch technische

Fortschritte. Zum anderen dadurch, dass durch das Projekt Digital Audio

Broadcasting, das in Europa damals massiv öffentlich gefördert wurde,

plötzlich eine ganz konkrete Anwendung vorhanden war, die die geplante

Datenreduktion benötigte. Ich war damals an der Uni in Erlangen und habe mit

dem Team am Erlanger Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet. Den Traum, dass

die Technik einmal von Millionen Menschen genutzt werden könnte, haben wir

natürlich auf die zu dieser Zeit bekannten Medien bezogen. Das waren

beispielsweise der digitale Hörfunk, eine bessere Qualität der Übertragung,

mehr verfügbare Kanäle, die Aufzeichnung auf Magnetband. Manchen Leuten war

zwar schon klar, dass man später auf Halbleiterchips aufzeichnen können

würde, aber das war irgendwie noch sehr weit weg. Dass eine CD mit einer

solchen Technik zwölf Stunden Musik speichern könnte, schien zu diesem

Zeitpunkt nicht viel Sinn zu machen.

Wie

konnte sich das Format nach der Fertigstellung verbreiten?

Brandenburg: In den ersten Jahren war das Format nur ein Werkzeug

für Profi-Anwender. Rundfunkstationen haben damit über ISDN qualitativ

hochwertige Audioaufnahmen ins Studio gebracht. Man musste also für

Mietleitungen nicht mehr tausende oder zehntausende Mark hinlegen. Damit war

also quasi die alte Idee meines Doktorvaters realisiert.

Um 1993 war absehbar, dass handelsübliche PCs inzwischen schnell genug

waren, um die mp3-Dateien direkt abspielen zu können. Dann gab es 1994 den

ersten Decoder-Chip, entwickelt von einer deutschen Firma. Das World Wide

Web startete auch gerade. An den Universitäten wurde es ja bereits

vorher genutzt, aber dann war es öffentlich und hat angefangen, auf alle

Bereiche des Lebens zu wirken. Wir konnten erkennen, dass Halbleiterspeicher

in absehbarer Zeit für den Massenmarkt interessant werden könnten und haben

in Zusammenarbeit mit der Firma Intermetall, die heute Micronas heißt, für

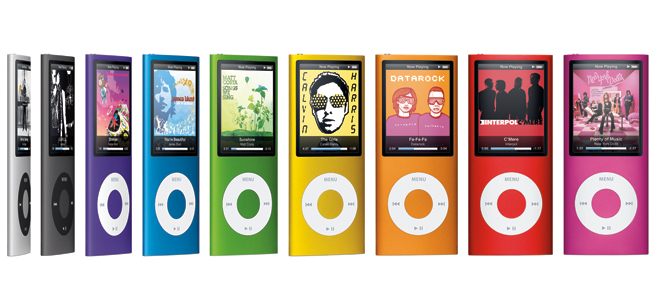

eine Messe den ersten Chip- und Halbleiterspeicher zusammengebaut.

Eineinhalb Kilo Gewicht, dicke Batterien drauf, Kopfhörerausgang und eine

Minute Musik gespeichert. Dieses Ding war quasi der Urahn aller heutigen

mp3-Player.

Wir wussten, dass wir jetzt ein Zeitfenster haben würden, um MPEG-1 Audio

Layer 3, so heißt das mp3-Format übrigens mit vollem Namen, zum Standard für

Audio-Wiedergabe im Internet zu machen. Ungefähr zur gleichen Zeit, Ende

1994, kam Ricky Adar zu uns, ein englischer Entrepreneur indischer

Abstammung. Er hatte die Idee, das Internet zum Vertrieb von Musik zu

nutzen. Adar hat sich angeschaut, was wir damals technisch konnten. Und ich

weiß noch heute, wie er in Erlangen bei mir im Büro saß und gefragt hat: ‚Do

you know that you will destroy the music industry?’. Seit ungefähr dieser

Zeit haben wir übrigens auch an Kopierschutzverfahren gearbeitet und an

Modellen, wie legaler Musikvertrieb über das Internet funktionieren könnte.

Zunächst wurde mp3 jedoch – zum Beispiel

durch Tauschbörsen wie Napster – zum Synonym für illegale Verbreitung von

Musik.

Brandenburg: Wir haben 1995 die Datei-Endung „mp3“ festgelegt,

damit wir für das Format auch einen Player anbieten konnten. Die

entsprechende E-Mail vom 14. Juli 1995 ist übrigens immer noch erhalten. Den

Player Winplay3 für Windows konnten wir im gleichen Jahr herausgegeben. Dann

gab es die ersten Lizenznehmer aus der Softwareindustrie. Auch Microsoft hat

Anfang 1997 die mp3-Decodierfähigkeit in Windows eingebaut. Zu unserem

Leidwesen hat sich der Winplay3 dann jedoch auf illegalem Weg sehr schnell

verbreitet. Die einzeln verkaufte lizenzierte Version konnte sich nicht

durchsetzen.

Mit diesem Programm konnte man mp3-Dateien abspielen, aber noch nicht selbst

erstellen. Wenige teure Encoder zur Erstellung von mp3-Dateien sollte es

geben. Und viele kostenlose Decoder zum Abspielen der Musik. Dieses

Geschäftsmodell ist uns 1997 aus der Hand geschlagen worden, als ein Encoder

mit einer gestohlenen Kreditkartennummer beschafft und analysiert wurde. Die

Software ist ins Internet gestellt worden. Das war uns zwar schnell bekannt

und wir haben auch alle uns bekannten Websites, die das Programm kostenlos

angeboten haben, auf die Illegalität hingewiesen und ihnen mit juristischen

Konsequenzen gedroht. Aber das Programm war nun einmal öffentlich

zugänglich. Wir änderten das Geschäftsmodell, und kurze Zeit später gab es

auch Angebote, zum Beispiel die Musicmatch-Jukebox, die sehr günstige

Encodierfähigkeiten zur Verfügung stellte.

Die

Technik hat sich dann explosionsartig verbreitet.

Brandenburg: 1997 hatten wir den Eindruck, dass jetzt eine Lawine rollt. Da

gab es auch die ersten Kontakte zur Recording Association of America. Wir

wollten klarstellen, dass wir geistiges Eigentum wichtig finden. Und wir

wollten betonen, dass das geistige Eigentum auch in Zukunft etwas wert sein

sollte. Wir waren natürlich auch daran interessiert, dass die Nutzung legal

geschieht und kein Geschäft für Piraten wird. Klagen wurden erhoben. In

dieser Zeit sind dann auch viele Download-Seiten wieder geschlossen worden,

später dann ja auch Napster.

Hatten

sie bei den Gesprächen mit den Vertretern der Musikindustrie den Eindruck,

dass sie die Dimension der Entwicklung richtig einschätzten?

Brandenburg: Den Personen, mit denen ich selbst gesprochen habe,

war das schon bewußt. Das war jedoch schon 1997. Es gab aber vorher bereits

ein Gespräch, ich glaube 1995, als im Rahmen eines EU-Projektes unter

anderem Kontakte zu einem der damals großen Musiklabels – die sind ja

mittlerweile alle mehrfach fusioniert – entstanden sind. Da haben unsere

Leute – ich war selbst nicht dabei – allenfalls höfliches Desinteresse

geerntet, nach dem Motto „was wollt ihr denn“.

Man hat

das Problem also verschlafen.

Brandenburg: Bereits 1995 haben wir versucht, Fragen nach legalen

Vertriebswegen zu stellen – das Fehlen dieser Vertriebswege war schließlich

eine lange Zeit das Hauptproblem. Es gab überhaupt keinen bekannten

Vertriebsweg, der sich mit dieser neuen Situation vergleichen ließ.

Seit den späten 90er-Jahren lief dann in Deutschland ein

Music-on-demand-Angebot, das mit Technik der Deutschen Telekom betrieben und

inhaltlich von den Musiklabels bestückt wurde. Die haben dort nie richtig

viel Musik verkauft, weil die Musiklabels die Preise für die Stücke

festgesetzt haben. Und die Preise waren so gestaltet, dass keine Konkurrenz

zu den Plattenläden entstehen konnte.

Ein

erfolgreicher Musikanbieter im Web ist heute Itunes von Apple, also die

Plattform eines Computerherstellers. Apple bietet zudem Endgeräte als

Lifestyleprodukte an. Aber die Musikindustrie selbst hat offenbar kaum

Innovationen anzubieten, mit denen Geld verdient werden kann.

Brandenburg: Da muss man unterscheiden zwischen den Major-Labels

und den Independent-Labels. Die Independents – gerade diejenigen mit

kleinen, unabhängigen Künstlern – haben schon vor langer Zeit die

Verbreitung ihrer Angebote über das Internet als Chance begriffen.

Angefangen hat das mit mp3.com und mit Emusic, die mp3-Dateien ohne

Kryptografie vertrieben haben. Für die war das von Anfang an eine Chance,

sich nicht an ein Major-Label verkaufen zu müssen und trotzdem einen Zugang

zu ihrem Publikum zu haben.

Aber

wird damit Geld verdient – trotz fehlender Verschlüsselung?

Brandenburg: Emusic macht sehr gute Umsätze. Bei den kleineren

Anbietern sind das nicht die ganz großen Beträge, die dort erwirtschaftet

werden, aber immerhin haben auch die Independent-Labels ihren Marktanteil in

den vergangenen Jahren wieder ausgebaut. Viele kleine Künstler, für die die

Veröffentlichung im Internet die einzige Chance ist, können jetzt sagen:

„Früher habe ich gar kein Geld mit meiner Musik gemacht, jetzt kann ich

immerhin meine Stromrechnung damit bezahlen“. Das sind Kleinstbeträge,

natürlich, psychologisch ist das aber ganz wichtig für die Leute.

Über

das System Potato, das auch vom Fraunhofer-Institut mitentwickelt worden

ist, sollen die Käufer von Musik als Wiederverkäufer ihrer Stücke im

Internet eine Provision erhalten. Das scheint sehr innovativ, aber nicht nur

rechtlich kompliziert zu sein.

Brandenburg: Bei Potato haben wir einen Modus gefunden, mit dem

auch die Gema einverstanden ist. Das funktioniert also auch mit Künstlern,

die bei der Gema sind, weil die Leute in dem System nicht tatsächlich als

Wiederverkäufer auftreten, sondern die Transaktionen immer über den

zentralen Server gehen und entsprechend darüber abgerechnet werden können.

Dieses System macht noch keine großen Umsätze. Ganz wichtig ist für die

Musik aber auch, dass die vielen kleinen Künstler, die ganz spezifische

Zielgruppen bedienen, mit ihren Fans zusammentreffen können. Solche neuen

Modelle sind hier ganz wichtig.

Chris

Anderson, der Chefredakteur des amerikanischen Magazins Wired, hat im Rahmen

des von ihm entwickelten

Longtail-Ansatzes vorgeschlagen, die Musikindustrie

möge doch einfach alle verfügbaren Musikdateien im Netz zu geringen Gebühren

anbieten. Über elektronische Vorschlagssysteme, wie sie bei Amazon genutzt

werden, könne so jede noch so kleine Nachfrage-Nische besetzt werden und

jeder Titel seinen Abnehmer finden. Was halten sie von der Idee? Longtail-Ansatzes vorgeschlagen, die Musikindustrie

möge doch einfach alle verfügbaren Musikdateien im Netz zu geringen Gebühren

anbieten. Über elektronische Vorschlagssysteme, wie sie bei Amazon genutzt

werden, könne so jede noch so kleine Nachfrage-Nische besetzt werden und

jeder Titel seinen Abnehmer finden. Was halten sie von der Idee?

Brandenburg: Für den Musikvertrieb wird es nicht ein

Geschäftsmodell der Zukunft geben, sondern viele parallele Modelle. Wir

werden erst sehen müssen, womit der größte Erfolg erzielt wird. Ich erinnere

mich an eine Zeit vor zehn Jahren, als Subscription-, also

Abonnement-Modelle, wie sie Napster heute anbietet, von vielen als einziges

Modell angesehen worden sind. Dann kam Itunes und zum Erstaunen aller ließ

sich mit dem Verkauf von Einzeltracks viel Geld machen. Werbefinanzierte

Modelle gibt es natürlich auch. All das wird nebeneinander existieren

können. Im Prinzip ist heute schon sämtliche Musik irgendwo elektronisch

verfügbar, beispielsweise über legale Download-Portale wie Itunes, Musicload

oder das heutige Napster. Spezielle Portale für spezielle Interessen gibt es

auch und die sind auch erfolgreich.

Unrealistisch finde ich allerdings die Ideen, die kürzlich in Frankreich

diskutiert wurden. Man wollte den gesamten Internetverkehr beobachten und

auf alles, was als Musik erkannt wird, eine Steuer erheben. Ich möchte

natürlich schon gar nicht, dass der gesamte Internetverkehr überwacht wird

und halte das technisch auch für nicht gangbar. Aber eventuell ist diese

Diskussion auch bereits wieder vorüber.

Wird

das Potenzial des Formates mp3 technisch ausgeschöpft?

Brandenburg: Heute ist mp3 für uns gleichbedeutend mit „spielt

überall“. Und das wollen wir auch nicht anfassen. Was meiner Ansicht nach

sinnvoll gewesen wäre – jetzt rede ich schon zu 90 Prozent in der

Vergangenheit – ist eine Einigung der Industrie auf ein gemeinsames

technisches Format für einen Kopierschutz. Es hätte so beschaffen sein

müssen, dass die legalen Nutzer das Sicherheitssystem gar nicht bemerken.

Das ist eine ganz wesentliche Anforderung. Alles, was die Nutzer im Umgang

mit ihrer Musik behindert, ist nicht gut. Die Chance ist jedoch vertan

worden. Wie gesagt, wir haben schon 1995 einen Kopierschutz in das

Kompressionsformat eingebaut, der sich aber nie durchgesetzt hat.

Ist das

Format mp3 unter gleicher Bezeichnung weiterentwickelt worden?

Brandenburg: Im Format sind bereits weitere Nutzungsmöglichkeiten

eingebaut. So kann man beispielsweise Meta-Informationen über die Art der

Musik abspeichern. Das ist dafür aber nie genutzt worden. Stattdessen ist

unabhängig von unserer Gruppe ein technischer Standard entwickelt worden,

der heute Metainformationen enthalten kann. Fleißig weiterentwickelt wurden

auch die Encoder, mit denen mp3-Dateien erstellt werden können.

Zeitersparnis war stets das Hauptkriterium. Es ging meist darum, mp3-Dateien

möglichst schnell erstellen zu können. Weniger wichtig war dabei das letzte

Zehntelprozent an Tonqualität. Aber die Entwicklung ist für den Nutzer nicht

zu bemerken. Die zehn Jahre alten mp3-Dateien kann ich heute ebenso

abspielen. Und die heutigen mp3-Dateien kann ich auf Geräten abspielen, die

vor zehn Jahren erschienen sind.

In letzter Zeit hat das Erlanger Team eine Technologie entwickelt, bei deren

Erfindung ich nur noch von Ferne zugeschaut habe. Das ist „mp3-Surround“.

Damit ist es möglich, in die vorhandenen Zusatzinformationsfelder einer

mp3-Datei, die vom normalen Decoder einfach übergangen werden, weitere

Informationen zu verstecken, um aus einer mp3-Datei bei der Wiedergabe

wieder ein Fünfkanalstück zu machen. Sie bekommen dann mit der

entsprechenden Anlage den vollen Surroundsound.

Das ist die technische Weiterentwicklung innerhalb von mp3, die aber auch

komplett rückwärtskompatibel ist. Leute mit älteren mp3-Playern werden dann

beispielsweise einfach nur das normale Stereo hören, während die Inhaber

besserer Anlagen in den Genuss der neuen Qualität kommen.

Die Entwicklung wird aber noch weiter gehen, beispielsweise zu „Iosono“.

Das ist ein System, das mit vielen Lautsprechern in einem Raum eine viel

naturgetreuere Musik erzeugen kann. Man kann damit zum Beispiel eine ganze

Musikgruppe an einer bestimmten Stelle im Raum akustisch erscheinen lassen.

Wenn

Musik in Zukunft vornehmlich über das Web vertrieben wird, wären

Mobilkommunikationsanbieter und Musikindustrie sicherlich auch – über die

bisherigen Kooperationen hinaus – sehr interessante Partner.

Brandenburg: Technisch überhaupt kein Problem wäre zum Beispiel

folgendes Szenario: Ich höre irgendwo Musik, wähle auf meinem Handy eine

Kurzwahl oder sage: „Zwischenspeichern“. Dann bekomme ich – sofern ich bei

einem derartigen Service angemeldet bin – die Information über das

Musikstück. Und dann kann ich direkt über das Handy in den virtuellen

Plattenladen gehen und die Musik kaufen und auf mein Handy laden. Oder ich

kann den Track vormerken und bei der nächsten Verbindung meines Rechners zu

Hause automatisch laden. Das ist alles technisch schon möglich.

Musik

wird also in Zukunft viel einfacher zugänglich sein.

Brandenburg: Das ist tatsächlich eine der wesentlichen Chancen:

Musik wird leichter zugänglich. Ich finde meine Musikstücke auch leichter.

Mir selbst geht es so, dass ich oft im Radio irgendwas höre und denke, dass

das gut in meine mp3-Sammlung passen könnte. Aber dann merke ich mir zum

Beispiel den Interpreten nicht – und bis ich den dann gefunden habe… Noch

schlimmer ist die Suche im Plattenladen. Mir fehlt oft die Zeit, dort lange

zu suchen. Ich kaufe Musik daher oft online. Wenn ich doch im Plattenladen

kaufe, dann eher eine richtig große Menge. Neulich habe ich zum Beispiel

etwas richtig Feines bekommen. Eine Bach-Sammlung als CD-Set mit 170 CDs,

schon fertig auf einen Ipod aufgespielt. Nicht für einen ganz günstigen

Preis, aber relativ gesehen doch wirklich angemessen – und eben Bach

komplett.

Argumentiert wird auch, dass Musikdateien den sinnlichen Mehrwert nicht

bieten können, den zum Beispiel ein schönes Booklet besitzt.

Brandenburg: Es gibt im Zusammenhang mit Musik Werte, für die

Konsumenten viel Geld ausgeben. Auch die jungen Leute. Die Livemusikbranche

boomt ja zum Beispiel mehr denn je. Das, was wir derzeit beobachten können,

ist bloß eine große Verschiebung. Alles ist eine Frage der

Konsumgewohnheiten. Heute ist es für manche Leute selbstverständlich, nach

einem Kauf etwas in der Hand zu halten. Diese Leute kaufen Schallplatten,

Vinyl. Und sie werden auch in Zukunft Vinyl kaufen. Es gibt andere, die

diese Dinge heute schon nicht mehr brauchen. Eine Bekannte von mir hat mir

schon vor ein paar Jahren erzählt, dass sie nicht mehr mit CDs hantieren,

sondern lieber alles auf ihren Ipod laden möchte. Und wenn ihr die Musik

nicht mehr gefällt, lädt sie sich einfach die nächsten Dateien auf das

Gerät. Die Konsumgewohnheiten ändern sich in einem langsamen Prozess. Aber

der wird passieren. Es wird später wohl der Normalfall sein, dass Musik

drahtlos oder über drahtgebundenes Internet bezogen wird. Insofern denke

ich, dass für die Musikbranche insgesamt keine Gefahr besteht.

Vielen Dank

für das Gespräch. |

Zur Person

Bild: Fraunhofer IDMT

Karlheinz

Brandenburg (Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. nat. h. c. mult.) wurde 1954 in

Erlangen geboren. Er studierte dort Elektrotechnik und Mathematik und

promovierte 1989. Die Ergebnisse seiner Dissertation

gelten als Grundlage für zahlreiche Verfahren der Audiocodierung und

Audiodatenkompression. Er gilt daher auch als „Vater der mp3“.

Nach einem Aufenthalt bei AT&T Bell Laboratories in den USA wechselte er

1993 nach Erlangen. Bis 1999 arbeitete Brandenburg am Fraunhofer-Institut in

Erlangen, bevor er 2000 Inhaber des Lehrstuhls für Elektronische

Medientechnik an der TU Ilmenau und Leiter der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für

Elektronische Medientechnologie wurde, aus der Brandenburg das

Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie machte (Bild).

Bild: Fraunhofer IDMT

Karlheinz Brandenburg ist Inhaber von über 100 Patenten. Seine Arbeit ist

mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, u. a. mit dem Deutschen

Zukunftspreis (2000).

Er ist zudem Gründer der Iosono GmbH, einer Ausgründung des

Fraunhofer-Instituts, in der u. a. Produkte für Kinos und Tonstudios

entwickelt werden.

Verwandte Artikel

Musik für

Wiederverkäufer. Interview mit Tim Renner

von Björn Brückerhoff

Rettungsanker der Musikbranche? Interview mit Thomas Breyer-Mayländer

von Björn Brückerhoff

|