|

Erfolgreiche Obama-Show

im Internet

Die Wahl zum 44. amerikanischen

Präsidenten hat die politische Kommunikation grundlegend verändert. Barack

Obamas erfolgreicher Online-Feldzug ins Weiße Haus revolutionierte alles,

was bislang zum Thema Medien und Wahlen als gesicherte Erkenntnis galt.

Klassische Printmedien verlieren an Bedeutung und politische Kampagnen ohne

das Internet an Wirkung. Das Web 2.0 erlaubte eine neue Form von

Wähler-Dialog und mehr Nähe zum Wähler.

Text:

Matthias Kurp

Bild:

©Obama

for America

Grafik:

Neue Gegenwart |

Das wäre in Deutschland

undenkbar: dreißig Minuten TV-Wahlwerbung zur besten Sendezeit. Da tritt der

Spitzenkandidat in der Pose des Staatsmannes auf und wird

pseudojournalistisch als fürsorglicher Landesvater in Szene gesetzt.

Millionen von US-Amerikanern lernten so sechs Tage vor der

Präsidentschaftswahl Barack Obama kennen. Das Infocommercial wurde bei CBS,

Fox und NBC ausgestrahlt. Die Schaltung des teuersten Wahlwerbespots der

Welt soll mehr als drei Millionen Dollar gekostet haben. Doch das war nur

ein Teil der politischen PR-Lawine: Hinzu kamen täglich Tausende kurzer

Radio- und TV-Commercials, die bei den großen Networks und lokalen Stationen

zu hören oder sehen waren. Das Werbeforschungsunternehmen Nielsen

registrierte eine Woche vor der Wahl täglich mehr als 3.000 Fernseh- oder

Funkspots. Nie zuvor konnte eine Partei oder ein Kandidat in einem Wahlkampf

mehr Geld ausgeben als Barack Obama beim Siegeszug gegen John McCain.

Spenden-Rekord dank

Internet

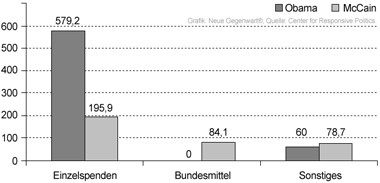

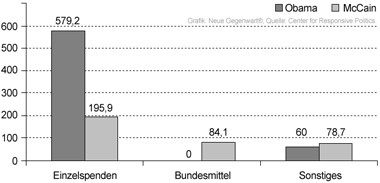

In den US-Wahlkampf wurden einschließlich der Vor- und Kongresswahlen 5,3

Milliarden Dollar investiert, so ermittelte das Center for Responsive

Politics, eine Nichtregierungs-Organisation, die im Auftrag der

US-Wahlkommission die finanziellen Beziehungen der

Kandidaten prüft. Das gesamte Spendenaufkommen (inklusive Vorwahlen) konnte

im Vergleich zu 2004 insgesamt etwa verdoppelt werden. Allein das Duell

Obama gegen McCain kostete etwa 2,4 Milliarden Dollar. Der neue US-Präsident

hatte dank des enormen Spendenaufkommens frühzeitig auf die staatlich bereit

gestellten 84 Millionen Dollar, auf die sein republikanischer Gegenkandidat

McCain zurückgriff, verzichten können. Stattdessen setzte Obama ganz auf den

Erfolg seiner Spendenaufrufe, die schließlich fast 640 Millionen Dollar in

die Wahlkampfkasse spülten. McCain verfügte hingegen nur über 360 Millionen

Dollar Einnahmen.

Als entscheidender Motor für die Mobilisierung von Spendern, Freiwilligen

und Wählern erwies sich das Internet. Millionen von Amerikanern erhielten

E-Mails und wurden gebeten, Barack Obama finanziell zu unterstützen. Mit

Erfolg: Fast 300.000

spendeten und stellten den Wahlkampf der Demokraten mit Beiträgen zwischen

fünf und mehreren hunderttausend Dollar auf eine breite Basis. So konnte

Obama fast 300 Millionen Dollar für Wahlwerbespots ausgeben, wobei etwa die

Hälfte des Betrages mithilfe tausender Kleinstspenden finanziert wurde.

„Bitte leiste Deine erste Spende jetzt", wurden Sympathisanten schnörkellos

per E-Mail gebeten und konnten gleich online Geldbeträge anweisen. „Deine

Unterstützung gibt uns den entscheidenden Schub“, lautete die Botschaft

elektronischer Bettelbriefe, die von der neuen Präsidenten-Gattin Michelle

Obama verschickt wurden.

Ideologische Plattform und

Online-Sammelbüchse

Das Internet und Barack Obama haben traditionelle Wahlkampfmethoden auf den

Kopf gestellt. Herrschten früher einfache Stimulus-Response-Modelle vor, die

später um eine gezielte Ansprache von Meinungsführern (Two Step Flow)

ergänzt wurden, schufen die US-Demokraten nun dezentrale Strukturen mit etwa

fünf Millionen politischen Streetworkern. Das World Wide Web diente über die

Plattform

my.barackobama.com

(„MyBO“) dabei als virtuelles Verständigungsmittel und ideologische

Plattform, als Online-Sammelbüchse, Datenbank und Einsatzplan. Die

Ergebnisse von Wahlkampf-Gesprächen wurden elektronisch erfasst und mit

vorhandenen empirischen Daten kombiniert. Informationen über Geschlecht,

Alter und Wohnort, über Konsumgewohnheiten und den sozioökonomischen Status

einzelner Wähler ließen sich vom Unternehmen Strategic Telemetry für das so

genannte Microtargeting aufbereiten. Schließlich entstanden Profile über

politische Positionen einzelner Wähler, die eine individuelle

Wahlbeeinflussung erlauben sollten. my.barackobama.com

(„MyBO“) dabei als virtuelles Verständigungsmittel und ideologische

Plattform, als Online-Sammelbüchse, Datenbank und Einsatzplan. Die

Ergebnisse von Wahlkampf-Gesprächen wurden elektronisch erfasst und mit

vorhandenen empirischen Daten kombiniert. Informationen über Geschlecht,

Alter und Wohnort, über Konsumgewohnheiten und den sozioökonomischen Status

einzelner Wähler ließen sich vom Unternehmen Strategic Telemetry für das so

genannte Microtargeting aufbereiten. Schließlich entstanden Profile über

politische Positionen einzelner Wähler, die eine individuelle

Wahlbeeinflussung erlauben sollten.

Um Wähler zielgerichtet und effektiv anzusprechen, setzen inzwischen alle

amerikanischen Parteien auf die Predictive Analytics-Software des

Herstellers SPSS Inc. Diese Software ermöglicht gezielte und persönliche

Mailings, Anrufe oder Hausbesuche. Dank

ausgefeilter EDV-Programme (Voter Contact Tools) wird dabei wenig dem Zufall

überlassen, was vor allem in den so genannten Swing-Staaten mit wechselnder

Parteienpräferenz wichtig ist. Als beispielsweise in Ohio das Meinungsklima

zugunsten von Obama zu kippen begann, riefen etwa 6.500 seiner freiwilligen

Helfer in nur einer Woche mehr als 400.000 Wähler an und besuchten etwa

ebenso viele zu Hause. Noch wenige Stunden vor der Wahl klingelte bei mehr

als einer Million potenzieller Wähler das Telefon, und es meldeten sich

Obamas Unterstützer aus ihren Wahlkampfbüros mit einem fröhlichen „Yes, we

can“.

Wahlwerbung per Videoclip

Barack Obama hat wie kein anderer Politiker vor ihm das Internet als

interaktive Wahlkampfplattform eingesetzt. Die Konzerne Google und Microsoft

gehörten mit jeweils mehr als 700 Millionen Dollar zu den wichtigsten

Geldgebern des demokratischen Kandidaten. Das World Wide Web spielte aber

nicht nur zum Spendensammeln und zur Rekrutierung von aktiven

Wahlkämpfern eine zentrale Rolle im US-Wahlkampf. Egal ob bei MySpace,

YouTube, Facebook, Flickr, Twitter oder in Weblogs: Superstar Obama war

überall, sogar als Werbung auf virtuellen Plakatwänden im Online-Spiel

Burnout Paradise. Die Wahlkampf-Manager der Demokraten ließen sich von

Facebook-Mitgründer Chris Hughes beraten und setzten darauf, dass Obama-Fans

politische Werbebotschaften, die an wichtigen Knotenpunkten des

elektronischen Netzes zur Verfügung standen, in alle Richtungen weiter

verbreiteten. So mutierte der Slogan „Yes, we can“ zum omnipräsenten

kategorischen Imperativ einer Graswurzel-Kampagne. Erstmals wurde das Motto

„Spread the World“ als goldene Marketing-Regel des Web 2.0 in die Sphäre des

Politischen übertragen.

Der Begriff des Crowdsourcing erhält eine politische Dimension.

Zur effektiven Graswurzelbewegung entwickelte sich auch die bereits 1998

gegründete Initiative

MoveOn.org,

die regelmäßig republikanische Politiker attackiert. Die linke

Lobby-Gruppierung ließ bis zum Wahltag online einen kurzen Videoclip

verschicken, in dem eine fiktionale News-Sendung den Sieg von McCain

verkündet. Ausschlaggebend seien eine Stimme und die Trägheit eines einzigen

Nichtwählers. Natürlich wurde jeweils dem Adressaten der E-Mail die Schuld

an Obamas Wahlniederlage gegeben. Auf diese Weise sollten potenzielle

Obama-Unterstützer zur Wahlurne getrieben werden. Das Ergebnis dieser

Mobilisierungskampagne: Der Link zum 1:37 Minuten langen Videoclip wurde

mehr als zwölf Millionen Mal per E-Mail verschickt, und mehr als 66 Prozent

der wahlberechtigten US-Amerikaner gaben diesmal ihre Stimme ab – ein

Rekord-Wahlbeteiligung. MoveOn.org,

die regelmäßig republikanische Politiker attackiert. Die linke

Lobby-Gruppierung ließ bis zum Wahltag online einen kurzen Videoclip

verschicken, in dem eine fiktionale News-Sendung den Sieg von McCain

verkündet. Ausschlaggebend seien eine Stimme und die Trägheit eines einzigen

Nichtwählers. Natürlich wurde jeweils dem Adressaten der E-Mail die Schuld

an Obamas Wahlniederlage gegeben. Auf diese Weise sollten potenzielle

Obama-Unterstützer zur Wahlurne getrieben werden. Das Ergebnis dieser

Mobilisierungskampagne: Der Link zum 1:37 Minuten langen Videoclip wurde

mehr als zwölf Millionen Mal per E-Mail verschickt, und mehr als 66 Prozent

der wahlberechtigten US-Amerikaner gaben diesmal ihre Stimme ab – ein

Rekord-Wahlbeteiligung.

Online-Opposition gegen das Politainment

Dass die klassischen Massenmedien – vor allem Zeitungen und Zeitschriften –

im US-Wahlkampf an Glaubwürdigkeit und damit auch an Bedeutung verloren,

liegt auch daran, dass Blätter wie die Washington Post oder die New York

Times während des Irak-Krieges professionellen Journalismus durch

Patriotismus ersetzten. Schon damals entwickelten sich kontroverse

politische Diskussionen zunächst in den Communities und Weblogs des

Internet. Dort wurden auch im Kampf um das Präsidentenamt viele

publizistische Akzente gesetzt. Online-Publikationen wie die liberale

Huffington

Post, Huffington

Post,

Politico,

der konservative Politico,

der konservative

Drudge

Report

oder Drudge

Report

oder

Daily

Kos

verbreiten zwar vor allem Gerüchte und subjektive Einschätzungen, haben aber

trotzdem entscheidend zur Repolitisierung zahlreicher ehemals wahlmüder

Amerikaner beigetragen. Blogger gelten als meinungsfreudig, Online-Portale

als schnelle Kommunikationsmittel und Communities als basisnah. Kaum eine

Aktion der Spitzenkandidaten blieb deshalb bei der Präsidentschaftswahl

unbeobachtet oder unkommentiert. So wurden Legenden wie die, dass Hillary

Clinton in Sarajevo von Scharfschützen bedroht worden sei, rasch entzaubert

und stellten die Glaubwürdigkeit einzelner Akteure in Frage. Daily

Kos

verbreiten zwar vor allem Gerüchte und subjektive Einschätzungen, haben aber

trotzdem entscheidend zur Repolitisierung zahlreicher ehemals wahlmüder

Amerikaner beigetragen. Blogger gelten als meinungsfreudig, Online-Portale

als schnelle Kommunikationsmittel und Communities als basisnah. Kaum eine

Aktion der Spitzenkandidaten blieb deshalb bei der Präsidentschaftswahl

unbeobachtet oder unkommentiert. So wurden Legenden wie die, dass Hillary

Clinton in Sarajevo von Scharfschützen bedroht worden sei, rasch entzaubert

und stellten die Glaubwürdigkeit einzelner Akteure in Frage.

Wie groß der Einfluss von Online-Medien auf den Wahlkampf sein kann, wurde

beim (tiefen) Fall der Sarah Palin deutlich: Der konservative, 21-jährige

Blogger Adam Brickley hatte die Gouverneurin von Alaska in seinem Weblog ( palinforvp.blogspot)

als Stellvertreterin McCains ins Spiel gebracht. Die Idee wurde schließlich

vom Weekly Standard aufgegriffen und populär gemacht. Nach zahlreichen

ungeschickten Auftritten der Ex-Schönheitskönigin tauchten bei YouTube jede

Menge Parodien auf, und bei Facebook formierten sich Gegner als

Anti-Palin-Gruppen. Was als Überraschungs-Coup geplant war, endete für

McCain als Gefahr fürs eigene Image. Als die Komikerin Tina Fey in der

NBC-Show Saturday Night Live Palin regelmäßig zum Satire-Opfer machte,

scheiterte das Politainment-Konzept der Republikaner an einer gefährlichen

Mischung aus Online-Opposition und TV-Comedy. palinforvp.blogspot)

als Stellvertreterin McCains ins Spiel gebracht. Die Idee wurde schließlich

vom Weekly Standard aufgegriffen und populär gemacht. Nach zahlreichen

ungeschickten Auftritten der Ex-Schönheitskönigin tauchten bei YouTube jede

Menge Parodien auf, und bei Facebook formierten sich Gegner als

Anti-Palin-Gruppen. Was als Überraschungs-Coup geplant war, endete für

McCain als Gefahr fürs eigene Image. Als die Komikerin Tina Fey in der

NBC-Show Saturday Night Live Palin regelmäßig zum Satire-Opfer machte,

scheiterte das Politainment-Konzept der Republikaner an einer gefährlichen

Mischung aus Online-Opposition und TV-Comedy.

Leitmedium Fernsehen verliert an

Bedeutung

Beim Herstellen von Öffentlichkeit für eine symbolische Politik und beim

Etablieren von Themen (Agenda Setting) spielt bei Wahlkämpfen das Fernsehen

zwar noch immer eine zentrale Rolle. Doch auch bei solchen Prozessen, in

denen es vor allem um das Erregen von Aufmerksamkeit geht, wird das Internet

zur Gefahr für das Leitmedium Fernsehen. So nutzten etwa sowohl bei den

Demokraten als auch bei den Republikanern die Kandidaten für den

Vorwahlkampf nicht etwa das Fernsehen, sondern das Videoportal YouTube, um

ihre Kandidatur zu erklären.

Web-TV und Videoportale bieten Möglichkeiten, Communities zu initiieren oder

audiovisuelle Berichterstattung um Meinungs- und Diskussionsbeiträge zu

ergänzen. Um solche intermedialen Effekte zu optimieren, gründete der

Medienkonzern Time Warner im vergangenen Jahr sein Online-Angebot

The

Page. Der umsatzstärkste Medienkonzern der

Welt

reicherte mit dem Blog sein Produktportfolio im politischen

News-Bereich

an. Nun können Themen von Time Magazine und CNN online aufgegriffen

und ergänzt werden, was im Wahlkampf eine Berichterstattung rund um die Uhr

ermöglichte. The Page

versteht sich als „one stop-shopping site for everything that is important

in the political world“. Der kluge Kopf hinter dem

Konzept ist Mark Halperin. Der ehemalige ABC-Fernsehmann schrieb unter

anderem das Buch „The Undecided Voter’s Guide to the Next President“. The

Page. Der umsatzstärkste Medienkonzern der

Welt

reicherte mit dem Blog sein Produktportfolio im politischen

News-Bereich

an. Nun können Themen von Time Magazine und CNN online aufgegriffen

und ergänzt werden, was im Wahlkampf eine Berichterstattung rund um die Uhr

ermöglichte. The Page

versteht sich als „one stop-shopping site for everything that is important

in the political world“. Der kluge Kopf hinter dem

Konzept ist Mark Halperin. Der ehemalige ABC-Fernsehmann schrieb unter

anderem das Buch „The Undecided Voter’s Guide to the Next President“.

Personalisierung und Emotionen

statt nüchterner Debatten

Noch während Barack Obama beim Nominierungsparteitag

in Denver sein politisches Programm präsentierte, begannen Blogger echte und

wenige echte News zu kommentieren und zu kolportieren. Das World Wide Web

mag bei der politischen Kommunikation einen Paradigmenwechsel zugunsten

partizipativ positiver Effekte einleiten. Eines aber hat sich im

amerikanischen Wahlkampf auch im Online-Zeitalter nicht geändert:

Personalisierung und Emotionalisierung verdrängten sachliche Debatten und

harte Fakten. So blieben McCain und Obama den Wählern viele Antworten

schuldig. Ihre Positionen im Irak-Konflikt wirkten ebenso schemenhaft wie

Fragen der Gesundheits- und Energiepolitik. Im Mittelpunkt vieler

Medienberichte standen nicht etwa sachpolitische Themen, sondern vor allem

Fragen nach der Professionalität, der Glaubwürdigkeit und nach den

Strategien der Kontrahenten in der politischen Arena. Kritische Analysen wie

die des Online-Magazins

Salon.com

fanden sich selten. Um so mehr ging es um die telegene Inszenierung von

Politik, was vor allem Obama zu nutzen verstand. Geschickt spielte er die

Rolle des bescheidenen Superstars, der vor laufenden Kameras nur selten

Aussetzer hatte, während McCain immer wieder mit den Tücken von

Teleobjektiven und Telepromptern zu kämpfen hatte. Salon.com

fanden sich selten. Um so mehr ging es um die telegene Inszenierung von

Politik, was vor allem Obama zu nutzen verstand. Geschickt spielte er die

Rolle des bescheidenen Superstars, der vor laufenden Kameras nur selten

Aussetzer hatte, während McCain immer wieder mit den Tücken von

Teleobjektiven und Telepromptern zu kämpfen hatte.

Obamas erfolgreiche Kampagne fasziniert angesichts des bevorstehenden

Superwahljahres 2009 inzwischen auch deutsche Politiker. Christoph Matschie,

SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, reiste eigens in die

USA, um sich vor Ort Eindrücke zu verschaffen. Er beobachtete Wahlhelfer in

New Hampshire und zeigte sich fasziniert, dass es Obama gelang, nicht nur

Parteimitglieder für den Kampf um die Wählergunst zu mobilisieren. Bereits

Ende August waren SPD-Generalsekretär Hubertus Heil,

CDU-Verteidigungsexperte Karl A. Lamers und Reinhard Bütikofer, Parteichef

von Bündnis 90/Die Grünen, zum Nominierungs-Parteitag der Demokraten in

Denver geflogen. Der CDU-Bundesgeschäftsführer

Klaus Schüler schaute sich sowohl Obamas Nominierung als auch die des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers

John McCain aus nächster Nähe an.

Amerikanisierung im deutschen Superwahljahr?

2009 stehen Europawahl, Bundestagswahl und Bundespräsidenten-wahl sowie acht

Kommunalwahlen (unter anderem in Nordrhein-Westfalen) und vier

Landtagswahlen (in Brandenburg, im Saarland, in Sachsen und in Thüringen)

an. Noch aber sind deutsche Politiker trotz aller Wahlkampf-Amerikanisierung

weit von Obamas digitaler Kampagne entfernt. So erinnert der

Video-Podcast

von Bundeskanzlerin Angela Merkel

eher an eine klassische Fernsehansprache.

Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Kurt Beck experimentierte mit einer

Serie bei YouTube ( Video-Podcast

von Bundeskanzlerin Angela Merkel

eher an eine klassische Fernsehansprache.

Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Kurt Beck experimentierte mit einer

Serie bei YouTube ( Ihre

Frage an Kurt Beck) und scheiterte: Die

erste Folge wurde nur etwa 14.000 Mal abgerufen und die Reihe schnell wieder

eingestellt. Ihre

Frage an Kurt Beck) und scheiterte: Die

erste Folge wurde nur etwa 14.000 Mal abgerufen und die Reihe schnell wieder

eingestellt.

Der CDU-Kanal bei YouTube ( de.youtube.com/cdutv)

wies Ende November nur knapp 200 Abonnenten auf, das SPD-Pendant ( de.youtube.com/cdutv)

wies Ende November nur knapp 200 Abonnenten auf, das SPD-Pendant ( de.youtube.com/spdvision)

fast 500. Zum Vergleich: Obamas Musikclip „Yes we can“ erzielte mehr als 17

Millionen YouTube-Abrufe. Noch benutzen deutsche Politiker das Internet

lediglich als Distributionsweg für traditionelle Wahlkampf-Inhalte wie

Reden, Pressemitteilungen oder Autogrammkarten – aber fast immer ohne

interaktive Angebote, ohne originelle Ideen und ohne eine Einbindung der

Nutzer und potenziellen Wähler. Dabei werden von der Politik zunächst die

klassischen Medien bedient, und das Internet dient als Kanal für die

Wiederholung bereits vorhandener Botschaften. de.youtube.com/spdvision)

fast 500. Zum Vergleich: Obamas Musikclip „Yes we can“ erzielte mehr als 17

Millionen YouTube-Abrufe. Noch benutzen deutsche Politiker das Internet

lediglich als Distributionsweg für traditionelle Wahlkampf-Inhalte wie

Reden, Pressemitteilungen oder Autogrammkarten – aber fast immer ohne

interaktive Angebote, ohne originelle Ideen und ohne eine Einbindung der

Nutzer und potenziellen Wähler. Dabei werden von der Politik zunächst die

klassischen Medien bedient, und das Internet dient als Kanal für die

Wiederholung bereits vorhandener Botschaften.

„Die Parteien glauben immer noch mehr an die Botschaftskontrolle und

fürchten sich davor, dass andere eigene Slogans für ihre Kampagne basteln.

Ein Kommunikationsverlauf, der bottom-up und nicht top-down verläuft, ist

für viele weiterhin ein Horror“, sagte Politikberaterin Kerstin Phlewe,

Vorsitzende des Deutschen Dialogmarketing-Verbandes, im Interview mit der

Fachzeitschrift Horizont. Der Online-Dialog mit dem Wähler bleibt in

Deutschland deshalb die Ausnahme. Ganz anders in den USA: Dort schrieb

Barack Obama gleich nach seiner Wahl zum 44. US-Präsidenten eine

Online-Botschaft via MySpace: „Wir haben gerade Geschichte gemacht", teilte

er Sympathisanten und Wählern mit. „Und ich will, dass Ihr nicht vergesst,

wie wir das geschafft haben. Ihr habt an jedem einzelnen Tag in diesem Wahlkampf Geschichte gemacht – jeden Tag, den Ihr

an Türen geklopft, eine Spende gegeben oder mit Freunden, Nachbarn

gesprochen habt. All dies ist wegen Euch passiert. Danke. Euer Barack." Erst

nach dem Formulieren dieser Botschaft ging Obama hinaus, um sich im Grant

Park von Chicago feiern zu lassen. |