|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

AUSGABE 37 SCHWERPUNKT DAS ÖFFENTLICHE PRIVATE STARTSEITE EDITORIAL VON BJÖRN BRÜCKERHOFF INTERVIEW MIT JENS O. BRELLE MOMA IN BERLIN DIE KULISSENSCHIEBER FÜNF FRAGEN - ZEHN ANTWORTEN DIE BEWEGTE NATION DARF DIE KUNST ALLES? MAMA IST DOCH DIE BESTE DIE EWIGE WIEDERHOLUNG HYBRIDFORMATE SIND TRUMPF RÜCKSICHT BEIM TELEFONIEREN EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT NUR BARES IST WAHRES ALLE AUSGABEN IM ARCHIV DAS REGISTER ÜBER DIE GEGENWART IMPRESSUM |

|

|

|

||

|

Die

Gründung des MoMA |

||

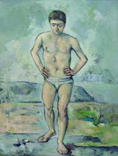

Paul Cézanne: Der Badende |

|

|

|

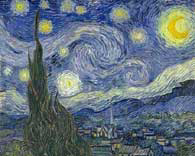

Mit der

„Sternennacht“ (1889) wird zudem das vermutlich berühmteste Gemälde

Vincent van Goghs (1853-90) in der Hauptstadt gezeigt. Dessen

eigenwilliger Stil wurde zum Synonym für die innovativste Phase in seinem

Leben. In den Wirbeln des tobenden Nachthimmels, den van Gogh während

seines Aufenthaltes in der Heilanstalt von Saint-Rémy (1888-89) malte,

scheinen sich nicht nur die Visionen eines gequälten Geistes

widerzuspiegeln, sondern auch die Vorahnung jener künstlerischen

Umwälzungen, die prägend für die europäische Avantgarde des 20. Jahrhunderts

werden sollte. In einem Brief, den van Gogh an seinen Bruder Theo

schrieb, äußert er sich zwar nicht explizit zur Bedeutung des Bildes, gibt

aber dennoch einen entscheidenden Hinweis für seinen Stellenwert: „Dies ist

keine Rückkehr zur Romantik oder zu religiösen Vorstellungen. Und obgleich

man Delacroix mehr abgewinnt, als es zunächst den Anschein haben mag,

(...), kann man die Derbheit der Natur auch auf eine Weise darstellen, die

unverfälschter ist als die Vororte oder die Tavernen von Paris...“ So zeugt

das Gemälde, das während des intensiven Austauschs van Goghs

mit seinen Freunden Paul Gauguin und Émile Bernard

entstand, vor allem von seiner künstlerischen

Auseinandersetzung mit Fragen des Ausdrucks und Stils. |

||

Henri Matisse: Der Tanz |

|

|

Der Tanz“ und „Drei Musikanten

Als

exemplarisch können hier Matisses „Der Tanz“ aus dem Jahr 1909 und

Picassos „Drei Musikanten“ von 1921 gelten, beides großflächige Bilder,

Meilensteine der Kunstgeschichte, die bei allen Möglichkeiten zum Vergleich

auch die Unterschiede klar erkennen lassen. Matisses „Der Tanz“ wird

durch den mitreißenden Schwung zum ekstatischen Ausdruck von Lebensfreude

und Lebensenergie. Die jungen Frauen, in sparsamer Silhouette gegeben,

schwingen und taumeln vor grünem und blauem Grund. Aus Blau, Grün und Rosa

entsteht ein großflächiges Farbfeld, das sich durch seine bestechende

Einfachheit unmittelbar in unser Auge einprägt. Auch Picassos „Drei

Musikanten“ sind von Lebensenergie durchdrungen. Aber die formale Gestaltung

ist komplizierter, die Figuren - in der Folge des Kubismus - zerlegt und

wieder zusammengesetzt, ineinander verschachtelt, so daß der Betrachter mit

seinem Auge auf dem Bild umherwandern muß, um die Gegenstände zu erkennen.

Die dunkle Farbigkeit und der kastenartige Raum künden auch von den dunklen

Seiten des Lebens. Zugleich erfährt der Betrachter, daß im Werk Matisses

primär die Farbe, bei Picasso in erster Linie die Form im Vordergrund

des Schaffens steht. |

||

René Magritte: Der falsche Spiegel |

|

|

|

Beim Bild „Der falsche Spiegel“ werden zwischen Auge und Wolkenhimmel optische Verbindungen hergestellt. Die Pupille schwimmt als schwarze Scheibe, einer Sonne gleich, im Zentrum. Das von jedem anatomischen Bezug zu einem dargestellten Gesicht isolierte riesige Auge füllt nicht nur die gesamte Höhe und Breite der Leinwand, sondern scheint sich auch noch rechts und links über den Bildrand hinaus fortzusetzen. Das Bild verdankt einen Großteil seiner Wirkung dieser übersteigerten Maßstäblichkeit und der akribischen Malweise. Mit seinem Festhalten an der illusionistischen Technik nimmt Magritte die „handgemalten Traumfotographien“ Salvador Dalis voraus. Dessen Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“ stellt in einer öden, scheinbar endlosen Traumlandschaft Metallobjekte dar, die unerklärlicherweise biegsam sind. Metall lockt Ameisen an wie faulendes Fleisch. Die schlaffen Uhren sind so weich wie überreifer Käse – sie sind, in Dalis Worten, „der Camembert der Zeit“. Die Zeit, als Strukturelement, verliert jegliche Bedeutung. Eine um weitere Strukturen beraubte absurde Welt, in der alles möglich ist, zeigt sich ferner auch in den ausgestellten „Readymades“ von Marcel Duchamp. |

||

Marcel Duchamp: Bicycle Wheel |

Dessen Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“ stellt in einer öden, scheinbar endlosen Traumlandschaft Metallobjekte dar, die unerklärlicherweise biegsam sind. Metall lockt Ameisen an wie faulendes Fleisch. Die schlaffen Uhren sind so weich wie überreifer Käse – sie sind, in Dalis Worten, „der Camembert der Zeit“. Die Zeit, als Strukturelement, verliert jegliche Bedeutung. Eine um weitere Strukturen beraubte absurde |

|

|

Welt, in der alles

möglich ist, zeigt sich ferner auch in den

ausgestellten „Readymades“ von Marcel Duchamp. |

||

Edward Hopper: Gas |

|

|

|

1925

entstand „Das Haus am Bahndamm“, das ein Zeichen für die Malerei des

amerikanischen Realismus setzte und den Beginn von Hoppers reifen

Malstil einleitete, den er ein Leben lang beibehielt. Waren die Betonung von

Umrissen und Perspektiven und der starke Kontrast von Licht und Schatten

schon Merkmale früherer Bilder Hoppers, tritt hier erstmals die

eigentümlich melancholische Stimmung hervor, die seine Malerei von nun an

auszeichnete. Hopper war begeisterter Cineast und wird gerne als

Maler der Einsamkeit gedeutet, der seinerseits Generationen von Künstlern

und Filmemachern beeinflußt hat. Die Figuren, die Bilder wie Kino in New

York (1939) bevölkern, wirken abwesend und in sich versunken. Sein Oeuvre

scheint nicht den Menschen, sondern die urbane Umgebung in den Mittelpunkt

zu stellen: Motels, Züge, Highways, Theater, Büros. Die kühle Distanz und

Präzision, mit der Hopper Alltagsszenen abbildet, transzendiert die

Erfahrung amerikanischer Lebenswelten zu grundsätzlichen Zustandsskizzen

menschlicher Existenz. |

||

Roy Lichtenstein: Ertrinkendes Mädchen |

|

|

|

Hinweise zur Ausstellung:

|

||

|

|

||

|

||