|

Fiktiver Flashback ins 11. Jahrhundert:

Robert Jeremy Cole ist dazu berufen, Arzt zu werden. Der Protagonist in Noah

Gordons „Der Medicus“ muss dazu die beschwerliche und abenteuerliche Reise

quer durch den europäischen Kontinent bis in den Orient auf sich nehmen. Der

Erzählung nach studiert er arabische Heilkunst in Isfahan – eine Stadt im

heutigen Iran –, um nach einem bewegten Leben in seiner alten Heimat England

als Mediziner zu arbeiten. In der vor-aufklärerischen Zeit des Romanhelden

sind die wenigen verfügbaren und handgeschriebenen Medizinbücher Mangelware

und das darin dokumentierte Wissen in den Händen und Köpfen der wenigen auf

dem Erdball verteilten Lehrmeister. Wissensarbeit bestand für Bob Cole also

darin, sich physisch tausende Kilometer von A nach B zu bewegen, dabei

Schreib-, Sprach- und kulturelle Barrieren zu überwinden, um sich letzten

Endes das zu seiner Zeit verfügbare medizinische Wissen anzueignen.

Mobilität, egal ob per pedes, per Schiff oder mit der Pferdekutsche, wird

dem Wissbegierigen abverlangt, die Mobilität der Information ist an Raum,

Zeit und Personen gebunden.

Fastforward an

die Schwelle zum 20. Jahrhundert:

Die

Industrialisierung hat die westliche Welt verändert, das Leben und den

Zugang zu Information und Wissen beschleunigt. Mobilität wird durch die

physische Überwindung von Distanzen per Zug oder mit den ersten Automobilen

erheblich erleichtert. Elektrizität, Telegraphie, Telephonie und die frühen

elektronischen Massenmedien laufen der seit Gutenbergs Erfindung

dominierenden Leitmedien Zeitung und Buch an Aktualität und Schnelligkeit

den Rang ab. Endlich wird auch Information mobiler, die Wissensarbeit für

den Lernenden von der Überwindung physischer Distanzen zusehends entbunden.

Problem ist dennoch: Die Alphabetisierung erreicht noch lange nicht alle

Schichten. Zwar ist der Zugang zu Informationen über die Massenmedien sicher

gestellt. Wissensarbeit im Zyklus von Lehren, Lernen, der Erzeugung neuer

Erkenntnisse und deren Weitergabe bleibt aber weiterhin ein Exklusivgut, das

die Elfenbeintürme der Welt nur sehr dosiert verlässt. Dennoch: Durch die

zunehmende Unmittelbarkeit zwischen Ereignis und der Berichterstattung

darüber naht das Informationszeitalter heran – der Wechsel von

Informationsmangel zum Information Overload steht bevor. Die

Informationsflut beginnt über immer mehr und immer weiter verzweigte Kanäle

den Menschen entgegen zu schwappen.

Ein

Blick auf Realität gewordene Zukunftsvisionen:

„As

we may think“ betitelt Vannevar Bush einen 1945 in der Zeitschrift „The

Atlantic Monthly“ erschienen Artikel. Darin beschreibt Bush – aus heutiger

Sicht einer der Pioniere des Computer- und Hypertextzeitalters – den so

genannten Memory Extender. Der Memex, Blaupause des ersten

elektro-mechanischen Analogrechners, ermöglicht es dem Nutzer über

unterschiedliche Input- und Outputschnittstellen wie Scanner, Mikrofilme,

Drucker und Displays Informationen und Daten aller Art nach individuellen

Bedürfnissen zu archivieren und abrufbar zu halten. Übrigens: Tagging und

Verlinkungen nach dem Hypertextprinzip waren in Bushs damaligen Überlegungen

bereits inklusive. Der Visionär ist sich schon vor über 60 Jahren sicher:

„Ganz neue

Arten von Enzyklopädien werden entstehen, bereits versehen mit einem Netz

assoziativer Pfade, bereit, in den Memex eingebaut und dort erweitert zu

werden.“ Think Wikipedia!

Mobilität wird Mainstream:

Die massenhafte Anwendung computergestützter Wissensarbeit und das dadurch

verbesserte individuelle Wissensmanagement

entwickelte sich Hand in Hand mit der Verbreitung erschwinglicher Personal

Computer, des Internets als weltumspannende Infrastruktur sowie

flatrate-basierter Zugangs-möglichkeiten via Breitbandanschluss. Die

Konsequenz: Daten und die darin enthaltenen Informationen waren noch nie so

mobil wie heute. Sie schwirren in Echtzeit und in digitalisierter Form über

den extra-terrestrischen Clarke-Orbit und die submarinen Glasfasernetze

durch den Äther. Weltweite Daten-Mobilität ist nicht mehr nur Fiktion,

sondern inzwischen alltägliche Realität. Blackberries pushen E-Mails, Handys

roamen, es

twittert und bloggt in den digitalen Gassen. Wissen to go!

Wissensarbeit on the fly! twittert und bloggt in den digitalen Gassen. Wissen to go!

Wissensarbeit on the fly!

Massenkultur

meets Netzkultur:

Am Thron der durch die Massenmedien vermachteten öffentlichen Arena sägt

eine neue Generation von Wissensarbeitern, die mit Hilfe digitaler Werkzeuge

aus der Lethargie des konsumierenden couch-potatoes erwacht ist. Die

Massenkulturproduzenten bekommen Konkurrenz durch ein soziales peer-to-peer

Netzwerk von Wissensarbeitern. Diese setzen sich internet-öffentlich in

Szene, werden von anderen in Beziehung gesetzt,

konsumieren und produzieren einen neuen, an keinen physischen Ort gebundenen

– damit maximal mobilen – Kulturraum. Netz und Mensch im Remix, online und

offline! Folge: Die Abhängigkeit von Raum und Zeit sinkt, ein bisher nie da

gewesenes Reflexionswissen über die Welt als Ganzes emergiert – und zwar in

der Wechselbeziehung zwischen Menschen, die unter Einsatz von

Internettechnologien alte Kulturtechniken anwenden und neue erschaffen,

dabei Wissen kollaborativ erarbeiten, bündeln und mit der Gemeinschaft

teilen. Aber: Nur die wenigsten partizipieren im hochgehypten Mit-Mach-Web.

Fakt ist: Ein digitaler Wissensgraben durchfurcht die Wissensgesellschaft.

Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit des Menschen von den technischen

Errungenschaften.

Höhlengleichnis

2.0:

Die

alt bekannten Informationsfilter beim Durchkämmen des analogen und digitalen

Rauschens wollen nicht mehr so recht greifen. Zum Glück gibt es Google!

Google Search, Google Maps, Google Docs, Google Sheets, Google Calendar,

Google Ads, Google Earth. Nach der Globalisierung also die Googleisierung

der Earth? Es ist doch so: Zwar hat der Mensch als Wissensarbeiter und mit

ihm auch Information in den letzten 100 Jahren eine nie da gewesene

Geschwindigkeit und Mobilität erlangt. Aber: Das Metawissen über die

Wissensarbeit und die dabei eingesetzten technischen Hilfsmittel selbst, ist

unter den geschilderten Bedingungen der globalisierten, vernetzten,

digitalisierten Wissensgesellschaft für die breite Masse weiterhin noch eine

große Unbekannte. Frei nach Platon: Die Googles dieser Welt projizieren

ihre Realität 2.0 an die virtuellen Höhlenwände. Die Gutgläubigen sind

gleichzeitig die Unwissenden, der (noch) kleine Rest bloggt sich zum

Beispiel an den Grasswurzeln der Netzkultur die Finger wund. Durch die

Wissensarbeiter der Netzkultur gelangt jedoch zusehends Licht in die

platonsche Höhle moderner Prägung. Inwiefern? Die Spezies des modernen

Wissensarbeiters nutzt Internettechnologien, denkt vernetzt, egozentrisch,

ist selbstreferentiell, agiert aber gleichzeitig immer mit dem Wissen, Teil

einer übergeordneten Struktur zu sein. Der Wissensarbeiter handelt in dieser

Struktur, erzeugt sie in seinem Handeln aber auch immer wieder neu. Der

Einzelne wird im vernetzten Kollektiv so zur Reproduktionseinheit des

Sozialen. Das soziale Netz erstreckt sich dabei online und offline, die

Unterscheidung in Cyber- und Realspace ist für den modernen Wissensarbeiter

eh obsolet.

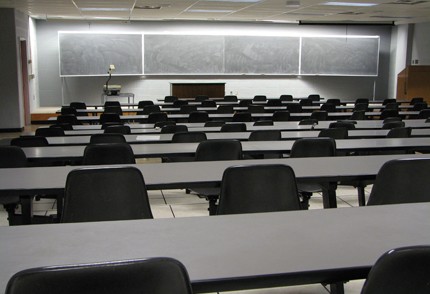

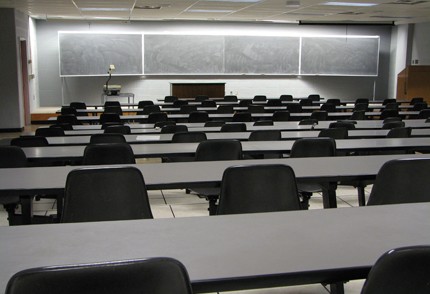

Wissenschaft

schafft Metawissen:

Geht

man mit der Überzeugung konform, dass es die Funktion von Wissenschaft ist,

dem Gesellschaftssystem, dessen Teilsystemen und Mitgliedern Problemlösungen

und Handlungswissen zur Verfügung zu stellen, so gilt dies auch für die bis

hierhin beschriebenen Herausforderungen moderner mobilisierter

Wissensarbeit. Das hierzu notwendige Metawissen und die Vermittlung

entsprechender Kompetenzen, muss dann konsequenter Weise Teil des

Lehr-/Lernbetriebs sein. Woran genau das in weiten Teilen derzeit scheitert:

An den Hochschulen gibt es nur in einigen Fachgebieten wirklich moderne

Wissensarbeiter, Wissen wird frontal vorgelesen, referiert, selten

diskutiert. E-Learning-Angebote sind in weiten Teilen lediglich webbasierte

Distributionskanäle für multimedial angereicherte Lehrbuchinhalte. Was brach

liegt: Die Wissensarbeiter der Zukunft kommen an die Hochschulen bereits

voll ausgestattet mit Laptop, Smartphone, iPod, einem StudiVZ-Account,

manchmal sogar mit einem eigenen Blog aber auf jeden Fall mit dem Wissen

über die Allzweck-Zitierwaffe Wikipedia.

Wir nennen es

(Wissens-)Arbeit!

Wissensarbeiter der Zukunft brauchen wissen über die Nutzung von

Technologien, etwa Social Software, Tools also, die das individuelle mit dem

kollaborativen Wissensmanagement und die dabei Beteiligten vernetzen, den

Einzelnen als soziales Wesen nicht ausblenden, sondern involvieren. Hierzu

abschließend ein Szenario für die Hochschullehre: Adieu Referateseminar,

adieu Frontalunterricht. Sender und Empfänger, Lehrende und Lehrende

wechseln die Rollen, Diskussion steht im Fokus der Präsenzlehre. Ein Wiki

bildet die Ergebnisse ab, ist dynamisches Sammel- und Wachstumsorgan für das

gemeinsam erarbeitete Wissen. Blogs von Studierenden und Lehrenden zum Thema

betonen die persönlichen Sichtweisen und Meinungen, geben den Einzelnen eine

Leinwand für die eigene Identität, RSS aggregiert, bündelt. Social

Bookmarking und Tagging dokumentiert die Reisen in den Recherchepools der

Bibliotheken und Onlinedatenbanken, Präsentationen als Audio- und

Videopodcast für die Nachwelt, Sprechstunden auch als Instant Messaging.

Diese Form der Wissensarbeit braucht mobile Schnittstellen zwischen Mensch

und Technik. Life-long-Learning heißt nicht Life-long zur Uni fahren. Zugang

zu den webbasierten Wissensorten, seien es die eigenen oder die geteilten,

wird und muss in Zukunft wireless und always on geregelt sein.

|

Der

Autor

Steffen Büffel (Jahrgang 1975) studierte

Medienwissenschaft und Linguistik an der Georgetown

University in Washington DC und der Universität Trier. Dort arbeitete er bis

2006 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent im

Fach Medienwissenschaft, wo er neue didaktische Lehr-/Lernkonzepte unter

Verwendung von Social Software erfolgreich

entwickelte und erprobte. Heute arbeitet er freiberuflich

als Wissenschaftler, Berater, Trainer und Publizist für

Medienunternehmen und Agenturen in Deutschland und Europa.

Steffen Büffels Weblog:

Media

Ocean Media

Ocean

|