|

DIE AUSSTELLUNG HELMUT NEWTON - WORK

Propagandamaterial für den Geschlechterkrieg?

TEXT:

MARC LAUTERFELD MARC LAUTERFELD

BILDER: HELMUT NEWTON

Bilder vermögen es besser und nachhaltiger als Worte, die

Wahrnehmung der Realität zu beeinflussen. Dieser Einsicht folgte schon das

alttestamentarische Bildverbot. Denn Bilder transportieren Botschaften und

wecken Emotionen. Und in der modernen Mediengesellschaft wächst die

Abhängigkeit von rein visueller Wahrnehmung. Strategisch wird dies zum

Beispiel dadurch genutzt, das

„Embedded

Correspondents“

Bilder von der eigenen Truppe im High-Tech-Krieg produzieren, um diesen

emotional erfahrbar und dadurch menschlich erscheinen zu lassen. Aber nicht

nur im letzten Golf-Krieg, auch im Geschlechterkampf wird die

Auseinandersetzung über Bilder und deren Interpretation geführt. Als „Propagandamaterial

für den Geschlechterkrieg“

empfand

die Publizistin „Embedded

Correspondents“

Bilder von der eigenen Truppe im High-Tech-Krieg produzieren, um diesen

emotional erfahrbar und dadurch menschlich erscheinen zu lassen. Aber nicht

nur im letzten Golf-Krieg, auch im Geschlechterkampf wird die

Auseinandersetzung über Bilder und deren Interpretation geführt. Als „Propagandamaterial

für den Geschlechterkrieg“

empfand

die Publizistin

Alice Schwarzer

(Emma 6/1993) die Fotos von Helmut Newton und begleitete fortan kritisch-polemisch sein Werk – frei nach dem Motto

„Propaganda erzeugt Gegenpropaganda“. Alice Schwarzer

(Emma 6/1993) die Fotos von Helmut Newton und begleitete fortan kritisch-polemisch sein Werk – frei nach dem Motto

„Propaganda erzeugt Gegenpropaganda“.

Die Ausstellung Helmut Newton – Work

Eine umfangreiche

Retrospektive seines Schaffens, die Ausstellung „Helmut Newton – Work”, wird

bis zum 7. September im

NRW-Forum

Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf gezeigt. Sie bietet einen

Überblick mit mehr als 200 Arbeiten aus vier Jahrzehnten. Zu sehen sind die

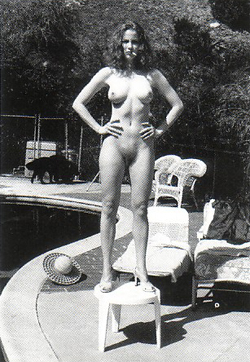

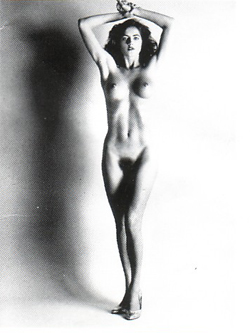

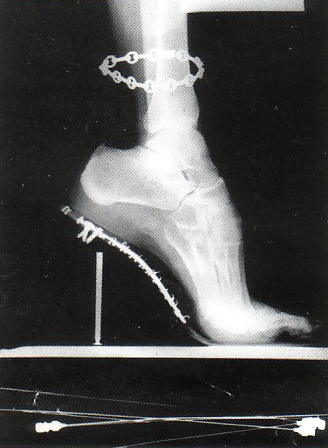

„Big Nudes”, seine Portraits, die „Fashions” und „Dummies” sowie seine „X-Rays”.

Die Ausstellung wurde zu Newtons 80. Geburtstag im Jahre 2000 von seiner

Frau June kuratiert. NRW-Forum

Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf gezeigt. Sie bietet einen

Überblick mit mehr als 200 Arbeiten aus vier Jahrzehnten. Zu sehen sind die

„Big Nudes”, seine Portraits, die „Fashions” und „Dummies” sowie seine „X-Rays”.

Die Ausstellung wurde zu Newtons 80. Geburtstag im Jahre 2000 von seiner

Frau June kuratiert.

Wohl kaum ein anderer Fotograf hat ein derart innovatives und umstrittenes

Werk geschaffen wie Helmut Newton. Dies wird bereits im Eingangsbereich des

NRW-Forums deutlich: Dort hängt das Bild „Saddle I“ – eine Frau in

Pferdepose auf einem Bett. Die am Oberkörper nur mit einem BH bekleidete

Reiterin trägt auf dem Rücken einen Sattel. Einerseits eine erzählte

Geschichte – stimmig inszeniert bis ins letzte Detail, andererseits eine bildgewordene Männerphantasie, die Widerspruch hervorruft. Einige Räume

weiter trifft man auf das Bild „Eva mit Pickelhaube“: Eine unbekleidete Frau

mit einer tief ins Gesicht gezogenen Pickelhaube und einem nietenbesetzten

Armschutz sitzt lasziv auf einem ledernen „Chefsessel“ und kontrolliert den

Sitz ihres Nietenarms. Das befremdliche des Aktes liegt in der Divergenz der

Aussagen: Die erotische Ausstrahlung der selbstbewussten Frau wird

kontrastiert mit dem militanten Biedersinn von Nietenschutz und Pickelhaube.

Propaganda oder Gegenpropaganda?

Propaganda

für den Geschlechterkampf? Oder vermeintliche Gegenpropaganda als die

eigentliche Kampagne? Bereits 1978 verklagte Alice Schwarzer den

Stern

wegen der Veröffentlichung eines Newton-Fotos.

Die Klageschrift besagte, dass nicht nur die Art und

Weise der Darstellung, sondern auch ihre Summierung darauf hindeute, dass

System dahinter stecke: Frauendarstellungen als

Machtinstrument. Schwarzer war der Ansicht, eine globale, männliche

Verschwörung, beruhend auf einem „Gentleman's

Agreement“, Frauen nicht als

Handelnde, sondern als Objekte männlicher Kunst zu zeigen, dechiffriert zu

haben. Und Newton sei der Anführer und Schrittmacher dieses Geheimbundes,

denn wenige seien zugleich so begabt und so kalt wie er. Stern

wegen der Veröffentlichung eines Newton-Fotos.

Die Klageschrift besagte, dass nicht nur die Art und

Weise der Darstellung, sondern auch ihre Summierung darauf hindeute, dass

System dahinter stecke: Frauendarstellungen als

Machtinstrument. Schwarzer war der Ansicht, eine globale, männliche

Verschwörung, beruhend auf einem „Gentleman's

Agreement“, Frauen nicht als

Handelnde, sondern als Objekte männlicher Kunst zu zeigen, dechiffriert zu

haben. Und Newton sei der Anführer und Schrittmacher dieses Geheimbundes,

denn wenige seien zugleich so begabt und so kalt wie er.

Dabei begann bereits Newtons

Adoleszenz nicht mit einer Verschwörung, sondern mit deren krassem

Gegenteil: mit einer Flucht aus Europa, bei der er völlig auf sich allein

gestellt war.

1920 in

Berlin geboren, wanderte er 1938 über Singapur nach Australien aus, wo er

als Fotograf arbeitete. Mitte der 50er Jahre kehrte er nach Europa zurück.

Alice

Schwarzer

hielt

ihm ob dieser Biographie vor,

als Mann und Jude

potentieller Täter und potentielles Opfer zugleich zu sein – und er habe

sich auf die Täterseite geschlagen. Denn keines seiner Bilder, so stellte

sie apodiktisch fest, sei das Produkt eines Besessenen, der einen

gemarterten Blick in die eigenen Abgründe wage. Newtons

Bilder beunruhigten nicht, sie bestätigten die bestehenden Verhältnisse.

Statt produktiver Fragen gäben sie glatte Antworten – pure Pornographie

also.

Die

äußerst kontroverse Realisierung von Mode, Akt und Portrait

ist allerdings von einer pornographischen

Bestätigung der bestehenden Verhältnisse, von glatten Antworten, weit

entfernt. In den Maßstäben einer kleinrheinischen Krämerseele mindestens so

weit, wie der Kölner Dom vom Ehrenhof, dem Ausstellungsort in Düsseldorf.

Denn

Newton geht es nicht um oberflächliche

Propaganda für den Geschlechterkampf oder schlichte Objektivierung von

Frauen. Er hat eine aufgeklärte Stilisierung, die Entnaturalisierung des

Augenblicks im Blick. Als Antwort auf die

nationalsozialistische Zurück-zur-Natur-Ideologie schätzt

Newton

alles Unnatürliche. Manche seiner Aktserien

sind so sachlich und gleichbeleuchtet inszeniert wie Passbilder.

Er sucht hierdurch den

künstlerischen Zugang zur menschlichen

Identität zu finden. Lebensgroße

Fahndungsfotos in der Polizeizentrale zur RAF-Bekämpfung regten ihn einst zu

diesen Arrangements an. Dass die Identität eines

Menschen nicht nur im Gesicht, sondern auch in seinem Körper liegt, ist

zugleich Newtons Antwort auf eine Ideologie, die Menschen als anonymes

Körpermaterial zu Abertausenden in den Tod schickte

(Ingeborg Harms,  Frankfurter

Allgemeine Sonntagszeitung, 6. Juli 2003). Frankfurter

Allgemeine Sonntagszeitung, 6. Juli 2003).

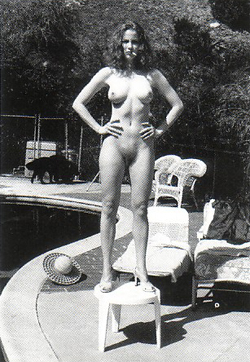

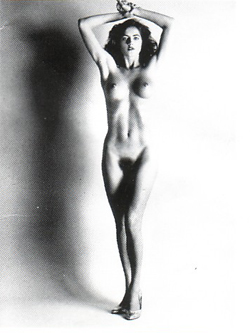

Seine monumentalen Aktaufnahmen, mit denen er

seit den 70er Jahren die heftigen feministischen Diskussionen auslöste,

vermitteln nicht das Klischee von Sexualobjekten sondern erschließen eine

Identität von starken und mächtigen Frauen. Die Ästhetik der „Big Nudes“

zeichnet sich aus durch Ironie und erzählerische Dichte, die den Betrachter

nicht bannen, sondern verführen und mit ihm kommunizieren will (Ingeborg

Harms).

1987/88 realisierte Newton die umstrittene Bauwelt-Serie von

Frauen mit Arbeitsgeräten. Sehr zum Missfallen von

Alice Schwarzer, da sein

„Rohmaterial“ auch noch ohne Gage für ihn arbeitete. In der Tat: Zum Lohn

erhielten die Modelle zumeist „nur“ ihr von Newton signiertes Foto – oder,

wie es Alice Schwarzer sah, „das signierte Abbild ihrer Erniedrigung“ (Alice

Schwarzer). Ernster und abwegiger ist in diesem Zusammenhang die Tendenz

Schwarzers, sämtliche Abbildungen als Bilder von

ermordeten Frauen zu

interpretieren. Wohl inspiriert durch die in Düsseldorf nicht gezeigte Serie

„True or False“, in der

echte, aber verzerrte Tatortfotos mit Newtons

Hochglanzinszenierungen kontrastiert werden, stellte Schwarzer ohne Bezug zum

Gesamtwerk fest, dass Newton nichts so anmache wie der erkaltete

Frauenkörper, die weibliche Leiche (Alice Schwarzer). Aber zuvor müsse sie

getötet werden. Und dazu liefere er den Stoff.

In Newtons Bildern

zeugt allerdings nichts vom schmutzigen, sinnlosen Tod

(Ingeborg Harms).

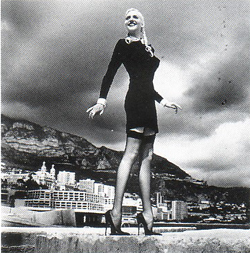

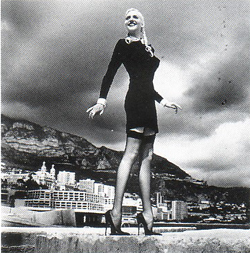

Vielmehr schärft er den Blick auf starke, gleichwohl aber

quicklebendige Frauen, in zum Teil monumentaler Pose – und immer eingebettet

in einen vitalen Erzählzusammenhang. Fatale

Leidenschaft statt Leichenkult. So war

Newton einer der Ersten, die Mode in Außenräumen und

trivialen Alltagssituationen präsentierte. Auch gelang es ihm mit den

Portraits von Schauspielern, Künstlern und Politikern dieses Thema zu

aktualisieren. In Düsseldorf sind neben

Anthony

Hopkins, Bundeskanzler Schröder und Catherine Deneuve unter anderem auch

Portraits von

Leni

Riefenstahl und

Kurt Waldheim zu sehen. Wie kaum ein anderer Fotograf vermag

er es, die Grenzen zwischen Akt, Portrait und Mode zu überschreiten und

aufzulösen. Provokativ, oft ironisch, aber auch politisch schuf er

Körperbilder von großer Intensität. Diese Portraits belegen zudem die

Entwicklung Newtons, sich mit wachsendem Alter immer mehr von den jungen,

unbeschriebenen und dadurch austauschbaren Modellen abzuwenden und das

gelebte Leben in seinen Bildern widerzuspiegeln. Ziel ist die Abbildung

echter, authentischer Identität.

Ein Fall für Freud?

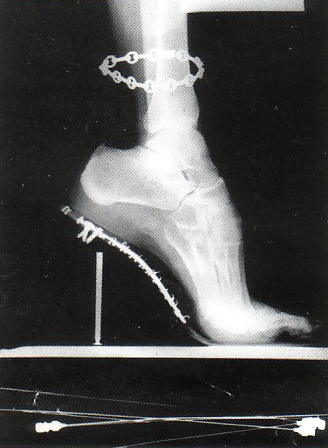

Auch ist Newton kein Fall für den Analytiker. Zwar könnte

seine Fixiertheit auf „High Heels“, die sich als roter Faden durch sein Werk

zieht und in den „X-Rays“ absurd überhöht wird, diesbezüglich als Beleg

missgedeutet werden. Da Newton aber gerade nicht bei einer vermeintlichen

Obsession stehen bleibt, sondern seine Phantasien veröffentlicht, ist,

anstatt psychoanalytische Kategorien zu bemühen, vielmehr seine

gesellschaftliche Missio zu betrachten, um sein Werk einordnen und erfassen

zu können. Das Phänomen „Newton“ sei ohne die Frauenbewegung nicht denkbar,

deutete auch Alice Schweizer diesen Gesellschaftsbezug (Alice Schwarzer). Die

zahllosen Fotoarrangements, in denen stolze Aktmodelle beanzugte Herren ganz

unverschämt mit ihrer physischen Präsenz konfrontieren, sind Manifeste des

Liberalismus

(Ingeborg

Harms).

Helmut Newton ist „zoon politikon“ – und kein Fall für Freud.

„Da hilft nur noch ein Gesetz“, mag sich Alice Schwarzer bei

soviel liberaler Gesinnung

gedacht

haben. 1987 lancierte sie mittels EMMA die Kampagne „PorNO“, die ein

Anti-Pornographie-Gesetz zum Ziel hatte – und scheiterte.

Die bekämpfte

Sexualstrafrechtsreform von 1975 sei nicht das Ergebnis von

gesellschaftlichen Umwälzungen gewesen. Vielmehr seien Forderungen nach

gleichen Rechten mit verstärkten Demütigungen beantwortet worden. In dem

EMMA-Artikel aus 1993 veröffentlichte Alice Schwarzer dann eine Analyse von

Newtons Bildern und

nutzte hierzu 19 Aktfotos ohne Genehmigung, die sie unter

anderem mit „rassistisch“ und „faschistisch“ untertitelte. Anstatt

des vergeblich erstrebten Parlamentsgesetzes nun also der Versuch, einen

„mentalen Keuschheitsgürtel“ zu etablieren. Doch auch dieser

Diskreditierungsversuch scheiterte. Newtons Werk erfährt mittlerweile nahezu

uneingeschränkte Zustimmung – und dies nicht nur in der „Post-Schwarzer-Generation“.

Der Besucherandrang in Düsseldorf ist derart groß, dass

die Ausstellung bis Anfang September verlängert wurde. Von Beginn an wurden

bereits die Öffnungszeiten der Ausstellung erweitert: Sie kann täglich

(außer Montags) bis 22:00 Uhr und Freitags sogar bis 24:00 Uhr besucht

werden.

Ob die

Tugendschlachten allerdings endgültig geschlagen sind, steht freilich nicht

fest.

Gegenwind scheint aus Brüssel zu kommen: So wurden Überlegungen der

Kommission

bekannt, die Seite-1-Modelle in Tageszeitungen zu

verbieten. Ob diese Kampagne wirklich forciert und schließlich auch die

Kunst erreichen wird, bleibt abzuwarten. Newton & Co. haben allerdings die

Freiheit auf ihrer Seite. Einem staatlichen Verbot fehlt das Mandat. Die

strittigen Darstellungen sind gelebte Freiheit von Grundrechtsträgern. Auch

aktualisiert sich keine staatliche Schutzpflicht, denn das Abbilden und das

Sich-abbilden-lassen geschieht schließlich freiwillig. Und einen Schutz vor

sich selbst, gibt es nicht im Recht. Kommission

bekannt, die Seite-1-Modelle in Tageszeitungen zu

verbieten. Ob diese Kampagne wirklich forciert und schließlich auch die

Kunst erreichen wird, bleibt abzuwarten. Newton & Co. haben allerdings die

Freiheit auf ihrer Seite. Einem staatlichen Verbot fehlt das Mandat. Die

strittigen Darstellungen sind gelebte Freiheit von Grundrechtsträgern. Auch

aktualisiert sich keine staatliche Schutzpflicht, denn das Abbilden und das

Sich-abbilden-lassen geschieht schließlich freiwillig. Und einen Schutz vor

sich selbst, gibt es nicht im Recht.

Ein Feminist im Fadenkreuz von Feministinnen?

Helmut Newton selbst beantwortete die Vorwürfe gegen sein Werk stets mit der

Feststellung: „Ich bin Feminist“. Ein Feminist im Fadenkreuz von

Feministinnen? Da hat er die Rechnung ohne seine Kritiker gemacht: Denn die

Vereinnahmung des Feminismus und die Verkehrung der Werte sei gerade ein

zentrales Element der modernen Pornographie – so sei es nur interessant,

eine starke Frau zu unterwerfen.

Dieses Dilemma aufzulösen, ist die Aufgabe der Besucher. Den verbleibenden

Monat (bis 7. September 2003) gilt es zu nutzen.

HINWEIS

Zur Ausstellung ist ein Katalog zum Preis von

Euro 29,99 erschienen.

ZUR PERSON HELMUT NEWTON

1920

Helmut Newton wird als Sohn eines Knopffabrikanten in Berlin geboren.

1936

Newton beginnt Lehre bei der Fotografin Yva, die später in Auschwitz

ermordet wurde.

1938

Newton verläßt Berlin und geht nach Singapur.

1940

Newton geht nach Australien und dient als Soldat in der australischen Armee.

1945

Nach seiner Entlassung als Soldat eröffnet Newton ein Fotostudio in

Melbourne.

1948

Newton heiratet die Schauspielerin June Brunell.

1961

Mitarbeiter der französischen Vogue; weitere Auftraggeber (Auswahl):

amerikanische/italienische/deutsche Vogue, Nova, Marie Claire und Elle.

Seit 1981

Helmut Newton lebt abwechselnd in Monte Carlo und Los Angeles.

ZUM

SEITENANFANG ZUM

SEITENANFANG |

AUSGABE 33

SCHWERPUNKT INFOWAR

STARTSEITE

EDITORIAL VON BJÖRN BRÜCKERHOFF

INTERVIEW MIT HOWARD RHEINGOLD

WARBLOGS: AUGENZEUGENBERICHTE

ODER DESINFORMATION?

FRIEDEN AN DER

GRENZE, KRIEG IM NETZ

BAGDAD ZUR

PRIMETIME

KANONENFUTTER IM GEISTE

DAS IFG STEHT IM

KOALITIONSVERTRAG

WAS GEHEN DIE

PHILOSOPHIE COMPUTER AN?

DER DRITTE TURN DER

PHILOSOPHIE

WAR OF

EMOTIONS

PROPAGANDAMATERIAL

FÜR DEN GESCHLECHTERKRIEG?

ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG

FRIEDMAN - DÜRFEN DIE MEDIEN

RICHTEN?

POLITISCHES BRANDING

KRIEG ALS FORTSETZUNG DER PR?

NEWSLETTER

DER GEGENWART

PRESSESERVICE:

WAS IST DIE GEGENWART?

IMPRESSUM

DAS COVER DER AUSGABE 33

ALLE AUSGABEN IM ARCHIV

|