|

Im öffentlichen Diskurs haben

Datenschutz-Themen derzeit Hochkonjunktur. Doch wie berichten die

Massenmedien? Eine Inhaltsanalyse überregionaler Qualitätszeitungen

ermöglicht einige Antworten – und zeigt Handlungsoptionen für die

journalistische Praxis auf.

Bis zu 15.000 Menschen strömten Ende September 2007 zum Brandenburger

Tor. Ihr gemeinsames Ziel: eine

Großdemonstration gegen den „Überwachungswahn“ von

Politik und Wirtschaft, zu der der Großdemonstration gegen den „Überwachungswahn“ von

Politik und Wirtschaft, zu der der

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aufgerufen

hatte, um gegen die umstrittene Vorratsspeicherung von Telefon- und

Internetdaten, heimliche Online-Durchsuchungen oder die neue einheitliche

Steueridentifikationsnummer mobil zu machen. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aufgerufen

hatte, um gegen die umstrittene Vorratsspeicherung von Telefon- und

Internetdaten, heimliche Online-Durchsuchungen oder die neue einheitliche

Steueridentifikationsnummer mobil zu machen.

Aktionen wie diese

zeigen: Datenschutz und Datensicherheit sind derzeit stark im öffentlichen

Diskurs präsent. Doch wie berichten die Massenmedien über diese Themen?

Lassen sich inhaltliche Präferenzen erkennen, etwa eine verstärkte

Berichterstattung im Zusammenhang mit der Terrorismus-Bekämpfung, die seit

den Anschlägen vom 11. September 2001 besonders viel Raum einzunehmen

scheint? Gibt es vernachlässigte Themenbereiche?

Um diesen

Fragen auf den Grund zu gehen, wurde mit Hilfe der Datenbank

Genios eine Inhaltsanalyse der überregionalen

deutschen Qualitätszeitungen durchgeführt. Dazu wurden für den Zeitraum vom

1. Januar 2000 bis zum 25. Oktober 2007 die Artikel der „ Genios eine Inhaltsanalyse der überregionalen

deutschen Qualitätszeitungen durchgeführt. Dazu wurden für den Zeitraum vom

1. Januar 2000 bis zum 25. Oktober 2007 die Artikel der „ tageszeitung“

(taz), der „ tageszeitung“

(taz), der „ Frankfurter

Rundschau“ (FR), der „ Frankfurter

Rundschau“ (FR), der „ Süddeutschen

Zeitung“ (SZ), der „Frankfurter

Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und der „ Süddeutschen

Zeitung“ (SZ), der „Frankfurter

Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) und der „ Welt“

(inkl. „Welt am Sonntag“) per Volltextrecherche nach den Begriffen

„Datenschutz“ und „Datensicherheit“ (OR-Verknüpfung) durchsucht und

ausgewertet. Auf diese Weise sollte geprüft werden, welche quantitativen und

qualitativen Trends sich für den Untersuchungszeitraum in der deutschen

Datenschutz-Berichterstattung nachweisen lassen. Welt“

(inkl. „Welt am Sonntag“) per Volltextrecherche nach den Begriffen

„Datenschutz“ und „Datensicherheit“ (OR-Verknüpfung) durchsucht und

ausgewertet. Auf diese Weise sollte geprüft werden, welche quantitativen und

qualitativen Trends sich für den Untersuchungszeitraum in der deutschen

Datenschutz-Berichterstattung nachweisen lassen.

Wissenschaftlichen

Qualitätskriterien genügt dieses Vorgehen sicherlich nicht. So ist (selbst-)kritisch

darauf hinzuweisen, dass die untersuchten Zeitungen teilweise nur ein

eingeschränktes Angebot ihrer Print-Beiträge in digitaler Form an Genios

übermitteln. Eine Recherche in der Datenbank ermöglicht daher nur einen

verzerrten Blick auf die tatsächliche Berichterstattung. Zudem sind die

ausgewählten Zeitungen offenkundig nur in begrenztem Maße repräsentativ für

„die Massenmedien“, d. h. für die mediale Berichterstattung insgesamt.

Nichtsdestotrotz versprach der gewählte Ansatz einige interessante

Einblicke, wenn es darum gehen sollte, den Status quo der journalistischen

Auseinandersetzung mit Datenschutz und Datensicherheit darzulegen und

mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Methodische Mängel wurden

daher aus arbeitsökonomischen Gründen in Kauf genommen.

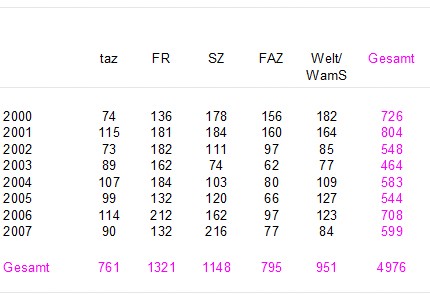

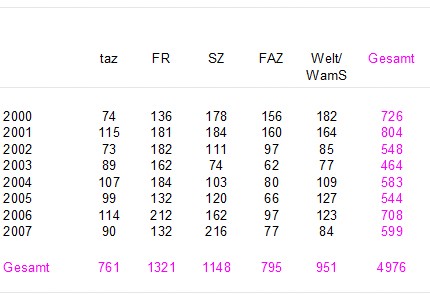

Tabelle: Anzahl der

Beiträge zum Thema Datenschutz/Datensicherheit

Wie die Tabelle

zeigt, konnten mit Hilfe der Genios-Recherche in taz, FR, SZ, FAZ und Welt/WamS

im Untersuchungszeitraum insgesamt 4.976 Beiträge gefunden werden, die

entweder den Begriff „Datenschutz“ oder den Begriff „Datensicherheit“

enthielten. Die meisten davon stammten aus der „Frankfurter Rundschau“

(1.321), die wenigsten aus der „tageszeitung“ (761). Insgesamt ist aber

festzuhalten, dass alle durchsuchten Zeitungen das Thema

Datenschutz/Datensicherheit in scheinbar hohem Maße thematisiert haben. Die

Abweichung der taz ist u. a. mit dem im Vergleich geringerem Umfang der

einzelnen Zeitungs-Ausgaben zu erklären.

Auch im

Zeitvergleich zeigt sich eine mehr oder minder große Kontinuität. Zwar

konnten für das Jahr 2001 mit 804 Such-Treffern insgesamt die meisten

Beiträge nachgewiesen werden, was sich wohl mit einer verstärkten

Auseinandersetzung mit dem Thema (Daten-)Sicherheit in der Folge der

Terror-Anschläge vom 11. September erklären lässt. Auch in den anderen

untersuchten Jahrgängen fand jedoch eine umfangreiche Berichterstattung zu

Datenschutz-Themen statt. Eine Initialzündung stellt der 11. September in

jedem Falle nicht dar, denn auch für das Jahr 2000 lassen sich bereits 726

entsprechende Texte finden. Die These, dass die Qualitätszeitungen im Zuge

aktueller Diskussionen um heimliche Online-Durchsuchungen und

Vorratsdatenspeicherung gegenwärtig besonders intensiv über das Thema

Datenschutz berichten, lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen ebenfalls

nicht belegen: Für 2007 fanden sich bislang mit 599 Such-Treffern erst

vergleichsweise wenige Beiträge; allerdings dürfte dieser Wert noch steigen,

da die Berichterstattung für die letzten neuneinhalb Wochen des Jahres in

dieser Erhebung noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Während sich im

Vergleich zwischen den untersuchten Zeitungen und im Zeitvergleich also

keine allzu erheblichen Diskontinuitäten nachweisen ließen, zeigen sich bei

der Ressortzuordnung der gefundenen Beiträge größere Abweichungen. Zwar

beschäftigten sich prinzipiell alle Ressorts der untersuchten Zeitungen auch

mit Datenschutz-Themen. Mit Abstand der größte Teil der Berichterstattung

war jedoch im Politik-Ressort verortet. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die

Qualitätszeitungen vor allem politische Entscheidungen und die

vorhergehenden und nachfolgenden Diskussionen rund um Datenschutz und

Datensicherheit verarbeiten, während andere Dimensionen des Themas

unterrepräsentiert sind.

Eine (qualitative)

Durchsicht der einzelnen Beiträge stützt diese Interpretation. So zeigt

sich, dass Aspekte des Datenschutzes im Analysezeitraum vor allem im

Zusammenhang mit dem Oberthema Verbrechensbekämpfung thematisiert wurden.

Häufig, aber längst nicht in allen Fällen geht es dabei um

datenschutzrelevante Fragen bei der Fahndung nach Angehörigen

terroristischer Vereinigungen, nicht selten auch um Chancen und Grenzen bei

der Aufklärung von Sexualverbrechen (Stichwort: DNA-Analyse) und anderer

Straftaten (Video-Überwachung, Lauschangriff, Verwendung von Maut-Daten

etc.). Ein Großteil der gefundenen Beiträge zu diesem Berichterstattungsfeld

behandelt das Thema Datenschutz nicht als zentralen Auslöser für eine

journalistische Bearbeitung. Stattdessen stehen meist aktuelle Anlässe des

politischen Tagesgeschehens (Debatte im Bundestag, Untersuchungsausschuss,

Wahlkampf etc.) im Mittelpunkt, die Journalisten aufgrund ihrer Präferenz

für Nachrichtenfaktoren wie Aktualität oder Elite-Bezug auf die Agenda

heben. Eine Auseinandersetzung mit Fragen des Datenschutzes findet dabei

oftmals nur am Rande statt, etwa durch die Einarbeitung eines entsprechenden

Zitates. Eine umfassende und hintergründige Aufbereitung des Themas ist im

Vergleich eher selten. Diese Erkenntnis relativiert das zuvor geäußerte

Zwischenfazit zum quantitativen Umfang der Datenschutz-Berichterstattung.

Unabhängig vom

Oberthema Verbrechensbekämpfung greifen die Qualitätszeitungen

Datenschutzaspekte auch in anderen thematischen Zusammenhängen auf. So wurde

in den vergangenen Jahren beispielsweise über die Diskussionen rund um die

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und des biometrischen

Ausweises, einen möglichen Datenmissbrauch bei Kundenkarten,

Versicherten-Schutz, Vaterschaftstests, eventuelle Sicherheitslücken beim

Online-Banking u. v. m. berichtet. Im Vergleich nahmen diese Themen jedoch

einen deutlich geringeren Raum ein. Daraus lässt sich folgern, dass die

politische Dimension der Datenschutz-Berichterstattung klar im Vordergrund

steht, während andere Perspektiven – zum Beispiel die der Verbraucher, aber

auch der Arbeitnehmer – zu kurz kommen.

Diese These

lässt sich auch durch einige beispielhafte Recherchen der

zivilgesellschaftlich orientierten „ Initiative

Nachrichtenaufklärung“ (INA) belegen, die mit

ihren Listen der am meisten vernachlässigten Themen und Nachrichten in den

vergangenen Jahren immer wieder auch Datenschutz-Themen zu einer breiteren

Öffentlichkeit verhelfen wollte. So wies die INA in ihrer Initiative

Nachrichtenaufklärung“ (INA) belegen, die mit

ihren Listen der am meisten vernachlässigten Themen und Nachrichten in den

vergangenen Jahren immer wieder auch Datenschutz-Themen zu einer breiteren

Öffentlichkeit verhelfen wollte. So wies die INA in ihrer

Top-Ten-Liste des Jahres 2006 darauf hin, dass

Unternehmen die Bonität ihrer Kunden immer häufiger anhand undurchsichtiger

Scoring-Verfahren bewerten. Die Massenmedien hatten dieses Thema komplett

vernachlässigt. Top-Ten-Liste des Jahres 2006 darauf hin, dass

Unternehmen die Bonität ihrer Kunden immer häufiger anhand undurchsichtiger

Scoring-Verfahren bewerten. Die Massenmedien hatten dieses Thema komplett

vernachlässigt.

2004 fanden sich gleich zwei Themen zu Fragen des

Datenschutzes auf der Top-Ten-Liste: So wurde auf die mangelnde Transparenz

und Pflege vieler deutscher Kundendatenbanken und die damit verbundenen

Konsequenzen für den Verbraucher aufmerksam gemacht – ebenso wie auf die

datenschutzrelevanten Folgen der Krankenkassenreform. Beide Themen waren in

der journalistischen Berichterstattung seinerzeit kaum existent. 2004 fanden sich gleich zwei Themen zu Fragen des

Datenschutzes auf der Top-Ten-Liste: So wurde auf die mangelnde Transparenz

und Pflege vieler deutscher Kundendatenbanken und die damit verbundenen

Konsequenzen für den Verbraucher aufmerksam gemacht – ebenso wie auf die

datenschutzrelevanten Folgen der Krankenkassenreform. Beide Themen waren in

der journalistischen Berichterstattung seinerzeit kaum existent.

Aus diesen

Befunden lassen sich für die journalistische Praxis einige Empfehlungen

ableiten: Um eine mediale Berichterstattung zu gewährleisten, die sich

angemessen mit Datenschutz und Datensicherheit auseinandersetzt, ist eine

größere Unabhängigkeit von der politischen Agenda, aber auch von gängigen

journalistischen Handlungsprogrammen wie der Themenselektion anhand von

Nachrichtenfaktoren notwendig. So lässt sich erreichen, dass auch solche

Themen hintergründig bearbeitet werden, die zwar nur latent aktuell sind,

aber dennoch eine große gesellschaftliche Relevanz bergen. Auf diese Weise

dürfte sich auch der Fokus auf die politischen Akteure in der

Berichterstattung verringern lassen, während mehr Raum dafür bleibt, sich

anderen, bislang unterrepräsentierten Personengruppen – wie eben den

Verbrauchern – zuzuwenden.

Großdemonstrationen wie die des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung

zeigen, dass dieser Perspektivwechsel in den Köpfen zahlreicher Bürger

bereits stattgefunden hat. Nun wird es Zeit, dass auch die Qualitätsmedien

nachziehen.

|

Der Autor

Tobias Eberwein

Jahrgang 1978, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für

Journalistik der Universität Dortmund. Als Leiter der Lehrredaktion Online-

und Medienjournalismus ist er für das Internet-Magazin „ Medien

Monitor“ verantwortlich. Zudem ist als er

Chefredakteur des „ Medien

Monitor“ verantwortlich. Zudem ist als er

Chefredakteur des „ Journalistik

Journals“ und Rezensionsredakteur für die „Publizistik“

tätig. Weitere Informationen auf Journalistik

Journals“ und Rezensionsredakteur für die „Publizistik“

tätig. Weitere Informationen auf

tobias-eberwein.de. tobias-eberwein.de.

|